インドネシア出張あとがき

こんにちは!エバーラスティングネイチャー(ELNA)の坂本です!私は普段、小笠原諸島父島にある小笠原海洋センターでアオウミガメの保全、調査活動を行っています。小笠原諸島は、海洋生物保全を行うELNAの活動地の一つですが、インドネシアでもタイマイというウミガメの保全活動を行っております。今回、私は、インドネシア西カリマンタン州プナンブン島にてタイマイのふ化後調査に同行しました!その時私が見たこと、感じたことをこちらの記事に書いていきたいとおもいます!

~プナンブン島での生活~

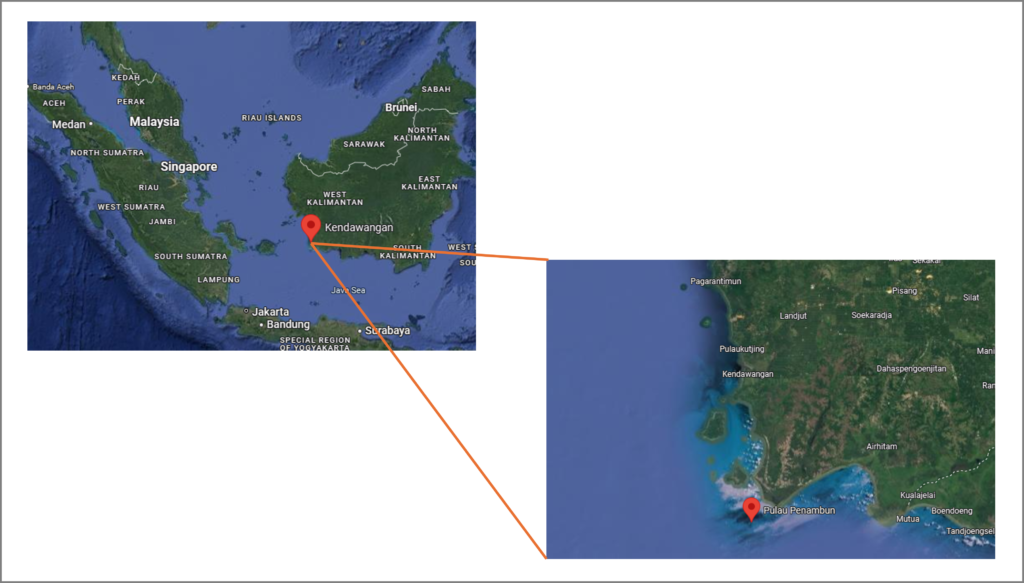

- プナンブン島の位置

私が訪れたのは、インドネシア西カリマンタン州南端の町、クンダワンガン(Kendawangan)から、さらに60kmほど南に位置するプナンブン島(Pnambun)。島の監視員スーハイさんが使用する小さな漁船に乗りこみ、約3時間の船旅。波に揺られ、道中の船旅は易しいものではありませんでした、、。

- 船に荷物を積み込んでいる様子。インドネシアの漁船は基本木造船である。

- 波と風に揺られプナンブン島を目指す、、、。

プナンブン島は定住者がいない、浅海域(20m以浅)にある岩礁の島です。 岩盤上に堆積した砂地がタイマイの産卵場所となっています。正確な面積はわかりませんが、陸上の400mトラックより小さい気がしました、、、。10分もあれば歩いて一周できる大きさです。

- プナンブン島

- 左に漁船、中央に小屋が見える。

- プナンブン島別アングル。

無人島ですのでインフラ設備なんてものはなく、かろうじて太陽光パネルから得た微量の電気、井戸に溜まった水、クンダワンガンから持ち込んだプロパンガスとコンロがあるのみです。夜のシャワーは井戸水を汲み、その水で体を洗います。赤道直下のインドネシアといえど、海が近いと夜は涼しく、最初は体にこたえましたが、だんだん慣れてきて、、、。調査で疲れた後に浴びる井戸の水はさっぱりして気持ちいいと思うようになりました(笑)

- 小屋の前で。調査員の憩いの場だ。

- 我々が寝泊まりしたテント。

- シャワーや食器洗いに使用する井戸水。

滞在中、食事はどんなかんじだったかというと、炭水化物がメインの食生活でした!冷蔵庫がないため、肉などの生鮮食品を保持しておくことが難しく、必然と炭水化物や少しばかりの野菜(キャベツや紫玉ねぎなど)、そして魚の缶詰などがメインの食材です。これらの食材を使ってできるナシゴレン(東南アジア風焼きめし)か焼きそば(mee goreng)をよく食べていました。また、島にはヤシの木が自生しており、調査の後に飲むココナッツジュースのおいしさに私は感動しました、、、!「ココナッツジュース」を謳う飲料は数あれど、現地で、しかもナタで切った直後に飲むこのココナッツジュースの味には適わないでしょう。

- ナシゴレン(焼きめし)

- 白ご飯と焼きそば(meegoreng)

- 食事の様子。大皿を囲む。

- ココナッツ

~小笠原のアオウミガメとインドネシアのタイマイ~

私は父島にある小笠原海洋センターに所属していますので、普段はアオウミガメのモニタリング活動しており、ふ化後調査では子ガメがふ化した卵を掘り出す作業などをしています。しかし、ここはインドネシア、プナンブン島。父島が大都会と思えるほどの小さな島です。小笠原ではタイマイの産卵は確認されていませんので、調査の手法やタイマイとアオウミガメの卵の違いなど、驚きの連続でした!

まず驚いたのは、巣を探す方法です。ELNAはインドネシアにおいて、保全の対象としている島々では卵を守る監視員を雇用しています。こちらの監視員は夜間砂浜をパトロールし、ウミガメの産卵があると、すぐそばの木の根元などに番号タグを結びつけます。ふ化後調査を行う際に、巣を見失わないようにするためです。事前に確認された巣を、ふ化後調査のために再度探す際、小笠原海洋センターでは「ステンレス製の棒に取っ手をつけた調査棒」(下図参照)を地面に突き刺して探巣(ウミガメの巣を探すこと)しますが、インドネシアではなんと「そこらへんの枝」。頑丈で、手ごろな太さの枝を拾い、先をナイフで尖らせ地面に突き刺さりやすくして使います。確かにエコで、輸送代もかかりませんので、理にかなっています。元を小笠原の調査棒もこの枝を期限に発展したものですが、ステンレスの棒に慣れた私はあまり上手に探巣することができませんでした、、、。

- 位置確認ようの番号タグと巣を掘った後。

- プナンブン島の調査棒。枝の先を削り、地面にさしやすいようにする。

- 監視員のスーハイさんが探巣している様子。

- 小笠原で使用している調査棒。

私はこれまで、小笠原諸島のアオウミガメの産卵巣や卵ばかり観察していたので、タイマイのそれとの違いに大変印象を受けました。まずタイマイの卵は小さい!!!!アオウミガメの卵は直径40~46mmほどですが、タイマイの卵はだいたい32~36mmほどです(日本ウミガメ協議会HPより)。持った感触ですが、タイマイの卵はちょうどピンポン玉ぐらいの大きさ。アオウミガメの卵はピンポン玉より一回り大きいサイズです。

- 左側にある白いふ化殻がアオウミガメ。右側はタイマイの卵。

- アオウミガメ(左)とタイマイ(左)のふ化殻。タイマイの卵は一回り小さい。

また、夜間パトロールをしていた際に見た、アオウミガメとの産卵巣の形の違いも印象に残っています。アオウミガメは通常深さ60cmほどの場所に卵を産み落とすため、多量に砂をかく必要があり、産卵の跡が小高いモコモコとした山のような形状となります。一方タイマイはだいたい40cm程度の巣を掘り、アオウミガメと比べると産卵の跡はのぺーっと平たいです。産卵し、砂を埋めて海に帰るまでアオウミガメは1~2時間を要しますが、私がプナンブン島で見たタイマイはものの30分ほどで海に帰っていきました。卵の大きさや産卵跡の平らさなど、全体的に「コンパクトなアオウミガメ」という印象を受けました。

- タイマイの産卵跡。大きく掘り返された様子はない。

- アオウミガメの産卵跡(小笠原諸島南島で撮影)。多量に巣が掘られた跡がある。

- メスのタイマイ。

他にも新しい発見が色々ありましたが、やはり現地に行って、現地の方と一緒に仕事をすることが何よりも私の刺激になりました。みなさまとても親切で、インドネシア語を話せない私にも彼らの文化を教えてくれて、充実したインドネシア出張になりました。仕事の合間の休む時間が長かったり、日本人は勤勉だなと改めて思いましたが、我々日本人にはない隣人や仲間を思う温かみを感じました。次はいつになるかわかりませんが、今度はもう少しインドネシア語を話せるようになって出張に臨みたいですね。

- 氷とフルーツが入った「エスブア」滞在中何回食べただろうか、、、。

- プナンブン島の調査棒。拾ったブイを取っ手にした。

- 現地調査員ジャマールさんと。