ウミガメの種類と生態についてご紹介します。

ウミガメの種類

世界には7種類のウミガメがいます(ウミガメ科6種とオサガメ科1種)。乱獲や生息域の環境の変化などにより個体数が減少しており、7種のうち6種が絶滅危惧種に指定されています(残り1種は情報不足)。 そのうち、アオウミガメ、アカウミガメ、タイマイが日本の砂浜で産卵します。

アオウミガメ

食用に世界中で乱獲された歴史があり、その脂肪が青い(green)ことから、アオウミガメと呼ばれています。小笠原諸島が日本最大の繁殖地です。沖縄や屋久島にも産卵にきます。小さな頭とつるっとした甲羅が特徴です。

アカウミガメ

大きな頭が特徴で、英名のLoggerheadも頭が大きいという意味を持っています。赤っぽい見た目からアカウミガメと呼ばれています。九州、四国、東海など、本土の各地で産卵をします。宮城県まで産卵することもあります。日本は北太平洋地域のアカウミガメ産卵地の北限です。

タイマイ

英名hawksbillの通り、鷹のようなするどいくちばしを持ったウミガメです。サンゴ礁のカイメンというスポンジ状の無脊椎動物の一種を餌としており、するどいくちばしはサンゴ礁で餌を探すのに適しています。暖かい地域を好むウミガメで、熱帯地域や亜熱帯地域に生息しています。

オサガメ

成長すると体長が2m近くになります。産卵地のパプアから索餌海域のカリフォルニアまで、片道約12,000kmもの長距離を泳ぎます。また1200m以上も潜水する特異なウミガメです。背中に7本のキールが入っており、固い甲羅ではなく皮膚でおおわれているのも特徴的です。

ヒメウミガメ

ウミガメの中で一番小さいです。中南米では、「アリバダ」と呼ばれる集団産卵をします。

ケンプヒメウミガメ

メキシコ湾や北西太平洋で生活しています。「アリバダ」と呼ばれる集団産卵をします。

ヒラタウミガメ

オーストラリア北部の沿岸域で生活しています。甲羅が平べったいのが特徴です。

アオウミガメの生活史

ウミガメの生態と言っても、種類や生息域によって異なります。ここでは、小笠原諸島で産卵するアオウミガメの一生についてご紹介します。

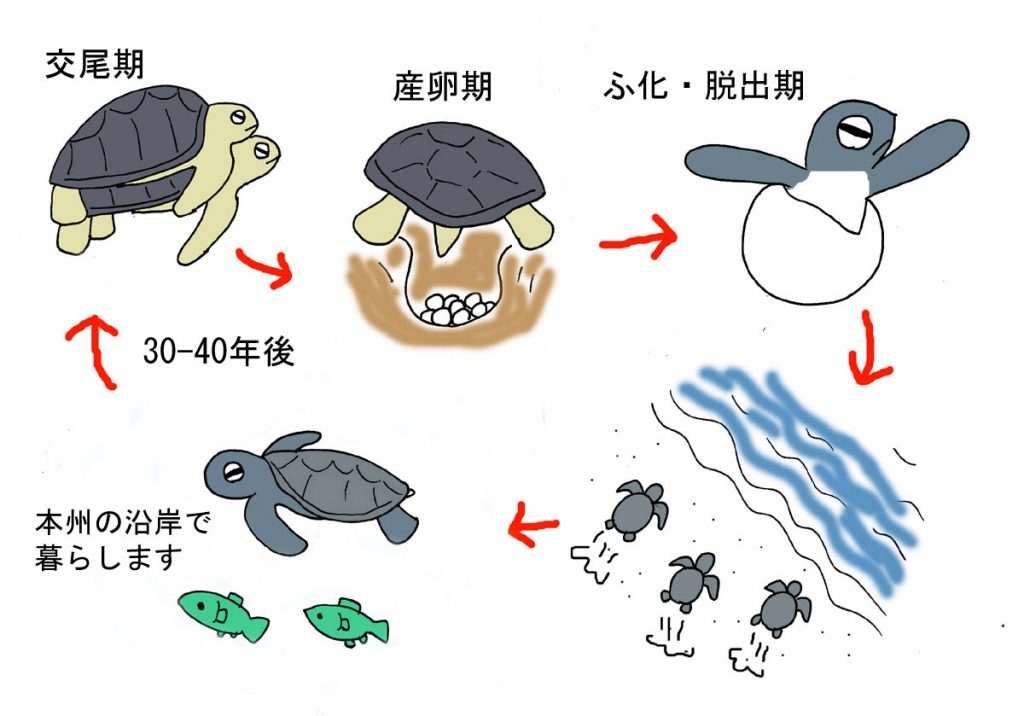

繁殖シーズンは、主に【交尾期】【産卵期】【ふ化・脱出期】にわけられます。

【交尾期(2~5月)】

オスがメスの背中に乗り、オスの前肢にある爪をメスの甲羅に引っ掛けて交尾します。交尾時期には、水面で2頭が重なりあってプカプカと浮いている様子をうかがえることもあります。

オスの特徴は、メスよりも大きく発達した大きな爪と長い尾です。尾の中には生殖器(ペニス)が収納されています。

【産卵期(5~8月)】

静まり返った夜の砂浜に、アオウミガメは産卵のために上陸してきます。

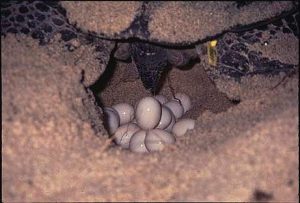

上陸した母ガメは、まず自分がすっぽり入るくらいの大きな穴(大穴)を前肢で掘り、次に卵を産み付けるための小さな穴(小穴)を後肢で掘ります。穴の深さは合計すると60センチほどになり、産卵が終わると母ガメは前肢で丁寧に砂を掛けてから海へと帰ります。

母ガメは、産卵シーズンに2週間おきに4~5回ほど産卵し、1回の産卵で100個前後の卵を産み落とします。産卵は2~4年ほどの間隔で行われます。つまり、今年の夏に産卵をすると、次の産卵は再来年以降になります。

【ふ化・脱出期(7~10月)】

産卵後約2か月で子ガメは鼻先にある卵角(らんかく)を使い殻を破って卵から出てきます。これを「ふ化」と言います。

子ガメたちは全員でモゾモゾと動いて上部の砂を下に落とし、少しずつ地表に向かって上っていきます。そしてふ化から約4~7日後に、いっせいに砂の中から這い出してきます。これを「脱出」と言い、砂の温度が低くなる日没後に多く見られます。

そして、海へと旅立ちます。

【海での生活】

海に出た子ガメ達は、エサの豊富な沖を目指します。小笠原で生まれたアオウミガメは日本の本州沿岸で生活することがわかっています。とは言え、海でのウミガメの生活を知ることは難しく、謎な部分も多いのが現状です。

小笠原のアオウミガメは成熟するまで30-40年かかると言われています。成熟ガメは繁殖のために小笠原に戻ってきます。